Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia.[2] Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.[3]

Historiografi

Hanya terdapat sedikit bukti fisik dari sisa-sisa Kerajaan Majapahit,[4] dan sejarahnya tidak jelas.[5] Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton ('Kitab Raja-raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama[6] dalam bahasa Jawa Kuno.[7] Pararaton terutama menceritakan Ken Arok (pendiri Kerajaan Singhasari) namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah masa itu, hal yang terjadi tidaklah jelas.[8] Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain.[8]Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan.[9] Namun demikian, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti.[5]. Tahun 2010 sekelompok pengusaha Jepang dipimpin Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Hal ini dilakukan menurut Takajo adalah untuk mengenang kerjasama Majapahit dan Kerajaan Jepang melawan Kerajaan China (Mongol) dalam perang di Samudera Pasifik. [10] Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore John N. Miksic jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung dan seni. [11] Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari Kerajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia dan Selatan Thailand. [12]

Sejarah

Berdirinya Majapahit

Arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Kertarajasa. Berlokasi semula di Candi Simping, Blitar, kini menjadi koleksi Museum Nasional Republik Indonesia.

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. [15] Jawaban dari surat diatas disambut dengan senang hati.[15] Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di negeri asing.[16][17] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaran Waha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Pararaton.[18] Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang tepercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati.[17] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.

Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.

Kejayaan Majapahit

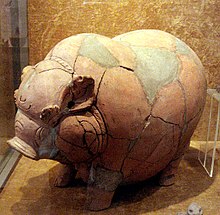

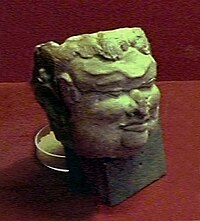

Terakota wajah yang dipercaya sebagai potret Gajah Mada.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina[19]. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit.

Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja[20]. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.[20][2]

Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Citraresmi (Pitaloka), putri Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya.[21] Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam.[22] Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan "bela pati", bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya.[23] Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahiyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali, di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras.[24]

Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang.[2]

Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini.

Jatuhnya Majapahit

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta.[5] Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, semetara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang.Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut Dinasti Ming yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel; maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa.[25]

Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabhumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bhre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 AD. Terjadi jeda waktu tiga tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan takhta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik takhta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singhawikramawardhana. Pada 1468 pangeran Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit.[8].

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara[26]. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu per satu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus memerintah disana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa.

Waktu berakhirnya Kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 (tahun 1400 saka, berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan[27]) hingga tahun 1527.

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bhre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana[28].

Menurut prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi [28] dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527.[29] Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.

Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit[30]. Demak dibawah pemerintahan Raden (kemudian menjadi Sultan) Patah (Fatah), diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri China.

Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M[28].

Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru.

Kebudayaan

Gapura Bajang Ratu, gerbang masuk salah satu kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Bangunan ini masih tegak berdiri di Trowulan.

"Dari semua bangunan, tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah" [Dalam lingkungan dikelilingi tembok] "terdapat pendopo anggun beratap ijuk, indah bagai pemandangan dalam lukisan... Kelopak bunga katangga gugur tertiup angin dan bertaburan di atas atap. Atap itu bagaikan rambut gadis yang berhiaskan bunga, menyenangkan hati siapa saja yang memandangnya".Nagarakretagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra (Maret-April) ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam tiga jenis: keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya; wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja; serta wilayah-wilayah taklukan di kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas.[31]

— Gambaran ibu kota Majapahit kutipan dari Nagarakertagama.

Ibu kota Majapahit di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa (pemuja Wisnu) dipeluk oleh penduduk Majapahit, dan raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Nagarakertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam, akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana muslim saat itu.[2]

Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya[32]. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit, antara lain gerbang terbelah candi bentar, gapura paduraksa (kori agung) beratap tinggi, dan pendopo berdasar struktur bata. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali.

".... Raja [Jawa] memiliki bawahan tujuh raja bermahkota. [Dan] pulaunya berpenduduk banyak, merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada.... Raja pulau ini memiliki istana yang luar biasa mengagumkan. Karena sangat besar, tangga dan bagian dalam ruangannya berlapis emas dan perak, bahkan atapnya pun bersepuh emas. Kini Khan Agung dari China beberapa kali berperang melawan raja ini; akan tetapi selalu gagal dan raja ini selalu berhasil mengalahkannya."Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan perjalanan Mattiussi, seorang pendeta Ordo Fransiskan dalam bukunya: "Perjalanan Pendeta Odorico da Pordenone". Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara: Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Pada 1318 ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia, terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Srilanka. Lalu menuju kepulauan Nikobar hingga mencapai Sumatera, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, China, terus mengikuti Jalur Sutra menuju Eropa pada 1330.

— Gambaran Majapahit menurut Mattiussi (Pendeta Odorico da Pordenone).[33]

Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebutkan raja Jawa menguasai tujuh raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkeh, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan istana raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepuh emas dan perak. Ia juga menyebutkan raja Mongol beberapa kali berusaha menyerang Jawa, tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan disini tak lain adalah Majapahit yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318-1330 pada masa pemerintahan Jayanegara.

Ekonomi

Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan[20]. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi: keping uang dalam negeri diganti dengan uang "kepeng" yaitu keping uang tembaga impor dari China. Pada November 2008 sekitar 10.388 keping koin China kuno seberat sekitar 40 kilogram digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit.[34] Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah, akan tetapi kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal.[31]Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (mandala Jawa).[31] Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karier, mulai dari pengrajin emas dan perak, hingga penjual minuman, dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit.

Menurut catatan Wang Ta-Yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga[35]. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. [36]

Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama; lembah sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur utara sangat cocok untuk pertanian padi. Pada masa jayanya Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua; pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.[31]

Nagarakretagama menyebutkan bahwa kemashuran penguasa Wilwatikta telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Khmer, Siam, dan China. Pajak khusus dikenakan pada orang asing terutama yang menetap semi-permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa[37].

Struktur pemerintahan

Arca dewi Parwati sebagai perwujudan anumerta Tribhuwanottunggadewi, ratu Majapahit ibunda Hayam Wuruk.